Кинбурнское сражение Крымской войны: провал или победа?

170 лет назад началось сражение у Кинбурна. В ходе Крымской войны англо-французская эскадра попыталась прорваться к российскому Николаеву, где после падения южной части Севастополя находились российские морские учреждения и склады. Однако интервенты смогли захватить лишь небольшую Кинбурнскую крепость на берегах Днепро-Бугского лимана. При попытке прорыва к Николаеву англо-французская эскадра получила решительный отпор и была вынуждена отступить. Со временем европейским интервентам пришлось покинуть и Кинбурн. По мнению историков, действия британцев и французов под Николаевом не принесли военного успеха, а взятие Кинбурнской крепости было нужно, только чтобы убедить общественность в важности военной кампании интервентов.

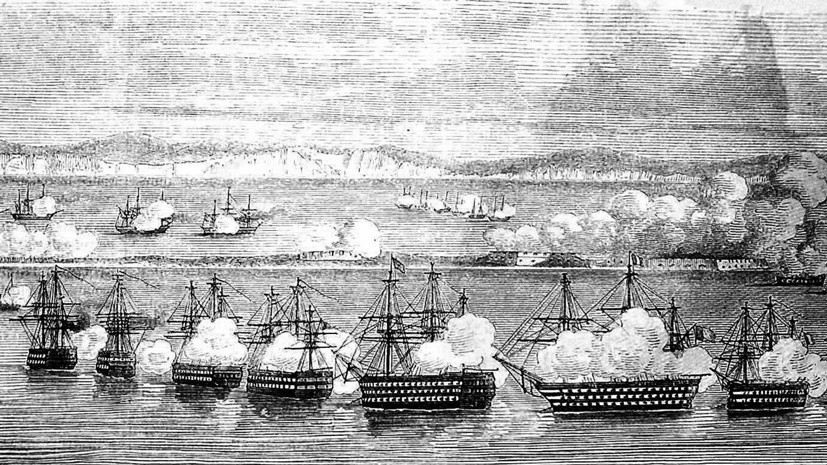

- Сражение у Кинбурна 1855 года

- © Public Domain

17 октября 1855 года началось сражение у Кинбурна. Англо-французская эскадра смогла захватить небольшую Кинбурнскую крепость, но провалила наступление на стратегически важный российский Николаев.

Содержимое

Крымская война

В середине XIX века на берегах Средиземного и Чёрного морей завязался узел международных противоречий. Некогда могущественная Османская империя одряхлела, и мировые державы конкурировали за право контроля над её остатками. Российские власти выступали в качестве защитников православного населения Порты как от турок, так и от католической экспансии, которую поддерживала Франция. Кроме того, официальный Санкт-Петербург стремился обезопасить южные границы Российской империи, усилив влияние на Балканах и установив контроль над Черноморскими проливами.

По словам историков, официальный Лондон добивался общего ослабления Российской империи и прекращения проводимой Санкт-Петербургом протекционистской политики. В свою очередь, французский император Наполеон III был оскорблён нежеланием Николая I признавать его законным монархом. Кроме того, он искал возможность за счёт войны с Россией укрепить свой авторитет внутри Франции.

Летом 1853 года Россия ввела свои войска в зависимые от Турции придунайские княжества, где их встретили как освободителей. Когда Санкт-Петербург отказался выполнять требования властей Османской империи по выводу своих частей из княжеств, началась война. Российские войска быстро добились успехов на Дунае и Кавказе. В Синопском сражении русский Черноморский флот разгромил турецкую эскадру.

Однако из-за австрийского политического давления Санкт-Петербургу пришлось отвести военные части с Дуная. В марте 1854 года войну России объявили вступившие в союз с Османской империей Англия и Франция. Они ввели в Чёрное море мощную эскадру, обстреляли Одессу и заблокировали русский флот в Севастополе.

В сентябре 1854 года англо-франко-турецкий контингент высадился в Крыму и с боями дошёл до южной части Севастополя. Основные силы российской армии отступили к Бахчисараю, а гарнизон Севастополя с 25 сентября перешёл на осадное положение. Героическая оборона города продолжалась почти год. Только 8 сентября 1855 года пала одна из ключевых позиций российских войск в Севастополе — Малахов курган. После этого командование приняло решение о выводе российских сил из южной части города в северную. По словам историков, это стало самой крупной удачей англо-франко-турецкой коалиции за время Крымской войны. Боевые действия на Балтийском и Белом морях, а также на Дальнем Востоке не принесли ей серьёзных успехов.

«Англия и Франция попали в стратегический тупик. Для того чтобы развивать наступление, в Россию нужно было вторгаться силами крупных армий, а ни Лондон, ни Париж к этому не были готовы. Поэтому возникла необходимость имитировать бурные боевые действия и яркие победы для английской и французской публики. Важно помнить, что Крымская война — первая в истории, которая велась при активном освещении средствами массовой информации. Общественное мнение было тем фактором, на который ориентировались власти. В этом смысле атаки на различные точки побережья Чёрного моря для Лондона и Парижа были хорошим выходом», — рассказал в интервью RT доктор исторических наук Кирилл Назаренко.

Кинбурн и Николаев

В середине XIX века важное стратегическое значение с точки зрения обеспечения безопасности южных регионов России имел Николаев. Он был крупнейшим центром военного судостроения на Чёрном море и местом расположения военного управления Черноморским флотом. В городе также находились флотские тыловые службы и военные склады.

По словам историков, ещё до начала Крымской войны изучалась возможность переноса административной части и тыла Черноморского флота, а также судостроительных мощностей из Николаева в Севастополь. Однако от этой идеи решили отказаться из-за риска поставить в случае войны под удар всю вертикаль управления флотом и судостроительные мощности.

- «Оборона Севастополя», часть картины Франца Рубо

- © Public Domain

После начала активных боевых действий в Крыму Николаев превратился в важнейшую тыловую базу армии. Город напоминал военный лагерь. 98% частных домовладений было задействовано для размещения военнослужащих. Предприятия города власти перепрофилировали под изготовление военного снаряжения.

Сразу после падения южной части Севастополя русскому командованию стало очевидно, что следующей целью англо-французской эскадры может стать Николаев. Начались организационные мероприятия, направленные на повышение его способности к обороне.

В сентябре в Николаев прибыл сам император Александр II, поручивший своим братьям Константину Николаевичу и Николаю Николаевичу командовать артиллерией и руководить инженерными работами в городе. Для создания фортификационных сооружений он вызвал в Николаев выдающегося военного инженера, укреплявшего ранее Севастополь, — Эдуарда Тотлебена.

- План города Николаева, 1855 год

- © Public Domain

На берегах Днепро-Бугского лимана, от устья Ингула до Очакова, в сжатые сроки была возведена сложная система укреплений: артиллерийских батарей и земляных редутов. В месте, где пушки не могли накрыть всю акваторию лимана (в районе села Малая Корениха под Николаевом), была насыпана дамба и создан искусственный остров, на котором размещались артиллерийские позиции.

В месте слияния вод Днепро-Бугского лимана с Чёрным морем находится длинная и узкая Кинбурнская коса. В районе её оконечности располагалась старая крепость, построенная ещё в XV столетии и реконструированная в XVIII веке османами. В ходе Русско-турецких войн она была занята российскими войсками и стала местом, где произошло одно из самых знаменитых сражений Александра Суворова.

Как отмечают историки, к середине XIX столетия крепость уже устарела. Это было небольшое каменное сооружение, оснащённое несколькими десятками лёгких орудий. Гарнизон Кинбурнской крепости состоял примерно из полутора тысяч военнослужащих — преимущественно неопытных новобранцев. Командовал крепостью генерал-майор Иван Коханович.

- Вид Кинбурнской косы в наше время

- РИА Новости

- © Александр Гальперин

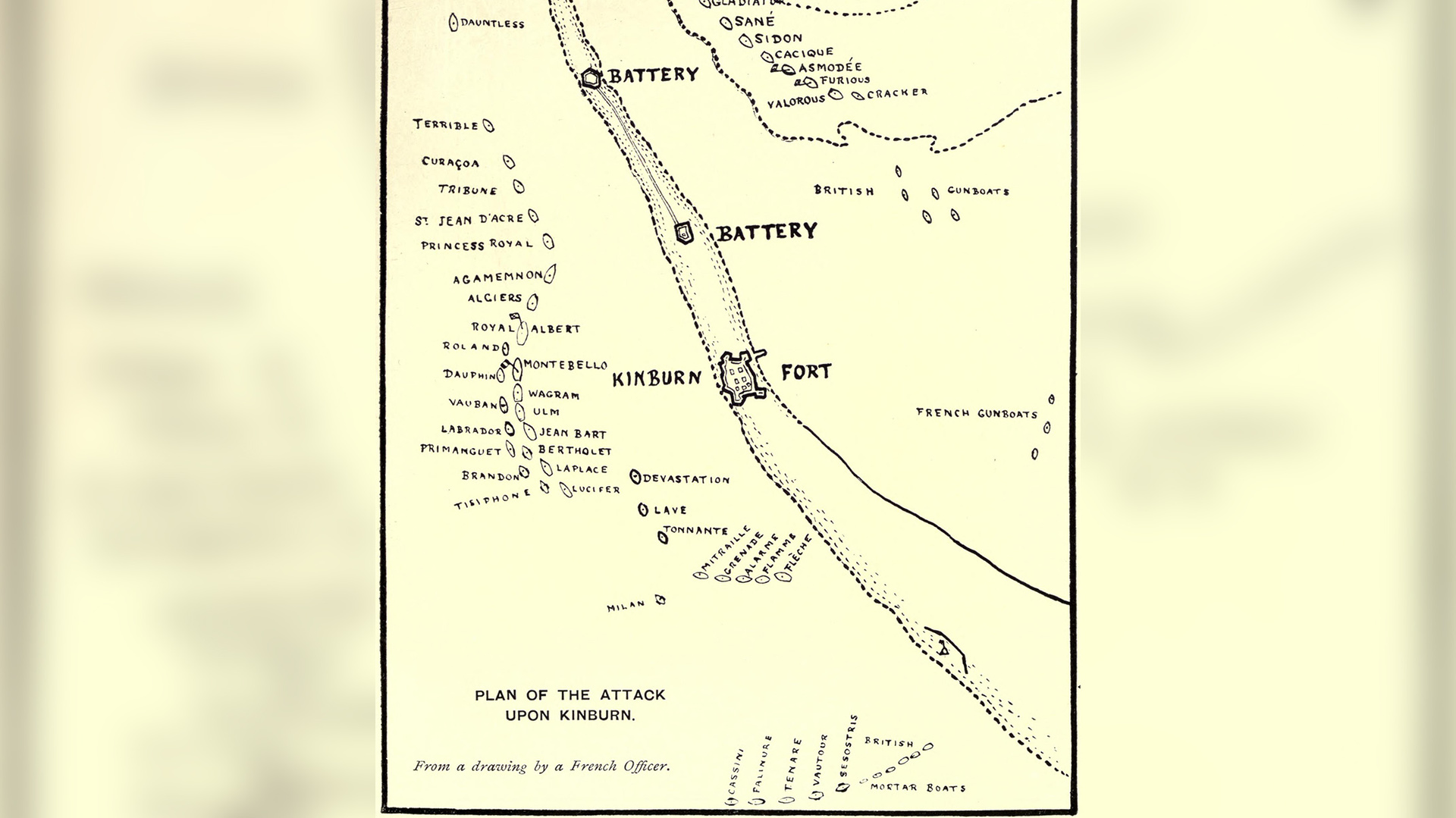

16 октября 1855 года к Кинбурну подошла англо-французская эскадра, состоявшая из 80 судов, часть из которых были бронированными.

На следующий день на Кинбурнской косе начали высаживаться штурмовые части. Корабельная артиллерия в это время вела обстрел укреплений. Пушки из крепости бегло стреляли в ответ, но малокалиберная артиллерия не могла нанести вражеским кораблям серьёзный урон. В дальнейшем из-за ухудшения погоды интенсивность артиллерийской перестрелки снизилась. Гарнизон воспользовался передышкой, чтобы лучше закрыть пороховые погреба от бомб неприятеля.

Утром 18 октября вражеские корабли подошли к крепости и открыли огонь прямой наводкой по её цитадели, а французская морская пехота стреляла по Кинбурну из винтовок. Ядра российских пушек не могли серьёзно повредить бронированные корабли противника.

- Схема атаки крепости Кинбурн французами и англичанами, 1855 год

- © Public Domain

Из-за обстрела с кораблей была выведена из строя часть крепостной артиллерии — и загорелись казармы. После того как враг ввёл в лиман свои паровые фрегаты, российские укрепления оказались окружены. После пяти часов жестокого обстрела командование англо-французской эскадры предложило крепости сдаться. Коханович согласился. Согласно воспоминаниям современников, он бросил саблю к ногам противника, выстрелил в землю из пистолета и воскликнул что-то вроде: «О! Кинбурн! Кинбурн! Слава Суворова и мой позор…» Уронив ручку, которой он подписал акт о капитуляции, генерал заплакал.

Пленных отправили в Константинополь. Расследование, проведённое после войны в отношении Кохановича, пришло к выводам о его невиновности. Однако российская патриотическая общественность восприняла падение Кинбурна очень тяжело.

«Флот противника под Кинбурном оказался сильнее. Но главной целью англо-французской эскадры являлась не эта маленькая крепость, хоть и запирающая лиман, а Николаев, до которого нужно было ещё добраться», — отметил в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

- Вид Кинбурнской косы в наше время

- Legion-Media

Когда англо-французская эскадра попыталась прорваться дальше по Днепро-Бугскому лиману, её остановил мощный огонь русской артиллерии с Волошской косы. Противник не смог даже приблизиться к Николаеву и повернул назад. Ситуацию для интервентов усугубили минные поля и очень сложный фарватер Буга: лиман был извилистым и узким, что не давало возможности прохода кораблям.

Оставленный в Кинбурне гарнизон интервентов жил в землянках и подвергался нападениям русских казаков. За несколько месяцев 119 захватчиков умерли от болезней, а 48 попали в плен русской армии. В феврале 1856 года оставшихся интервентов вывезли с Кинбурнской косы на фрегате «Агамемнон».

«Взятие самой по себе Кинбурнской крепости никакого военного значения ни для одной из сторон не имело. Зато оно позволило создать общественный резонанс. Пропагандистский эффект был значительно больше военного», — подчеркнул Кирилл Назаренко.

По словам историков, существенно на итоги Крымской войны повлияло то, что англо-франко-турецкой коалиции не удалось захватить Николаев. Это стало значительным утешением на фоне неудачного в целом для Российской империи исхода Крымской войны. А сохранение судостроительной базы и морских складов имело практическое значение для послевоенного восстановления Черноморского флота.